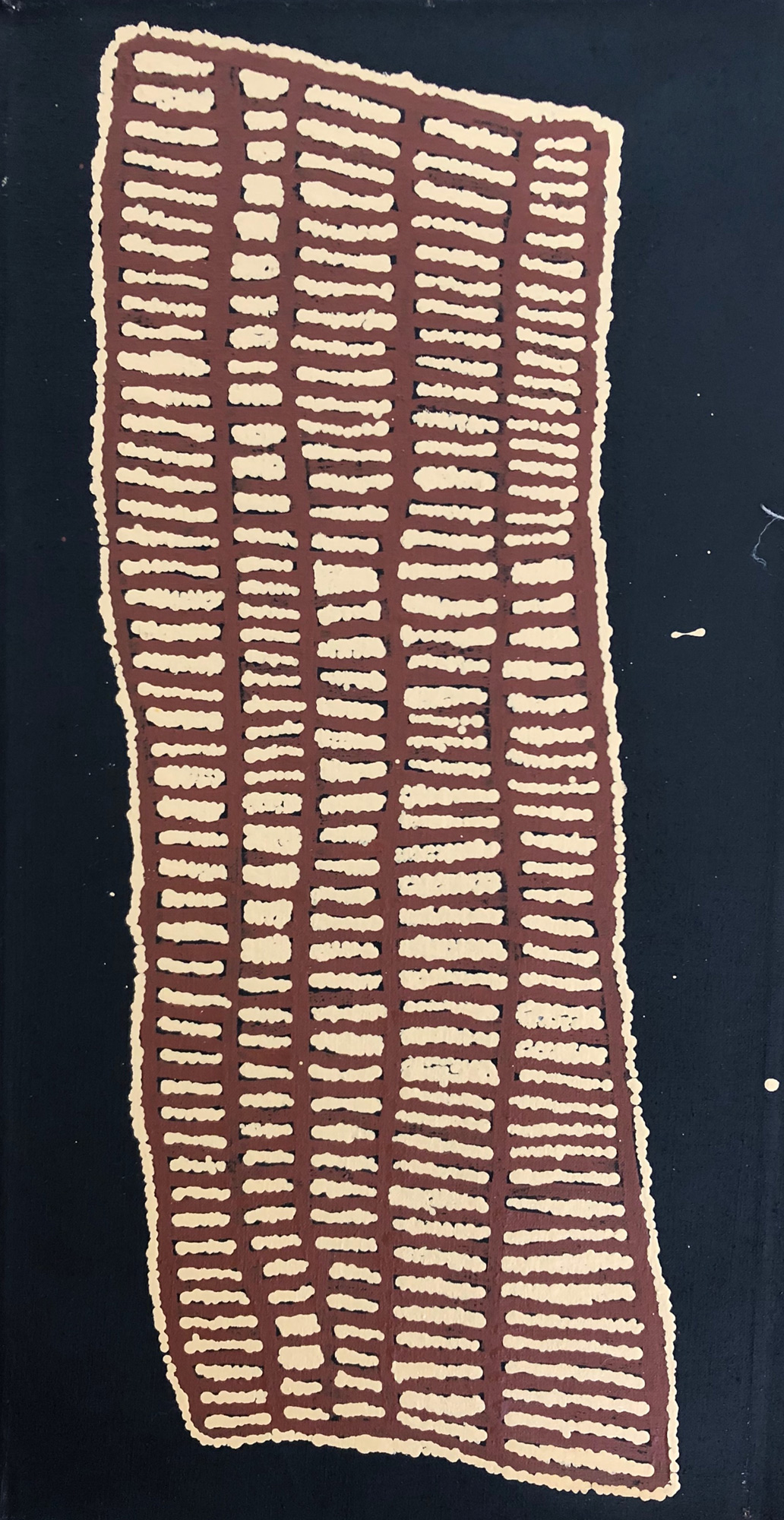

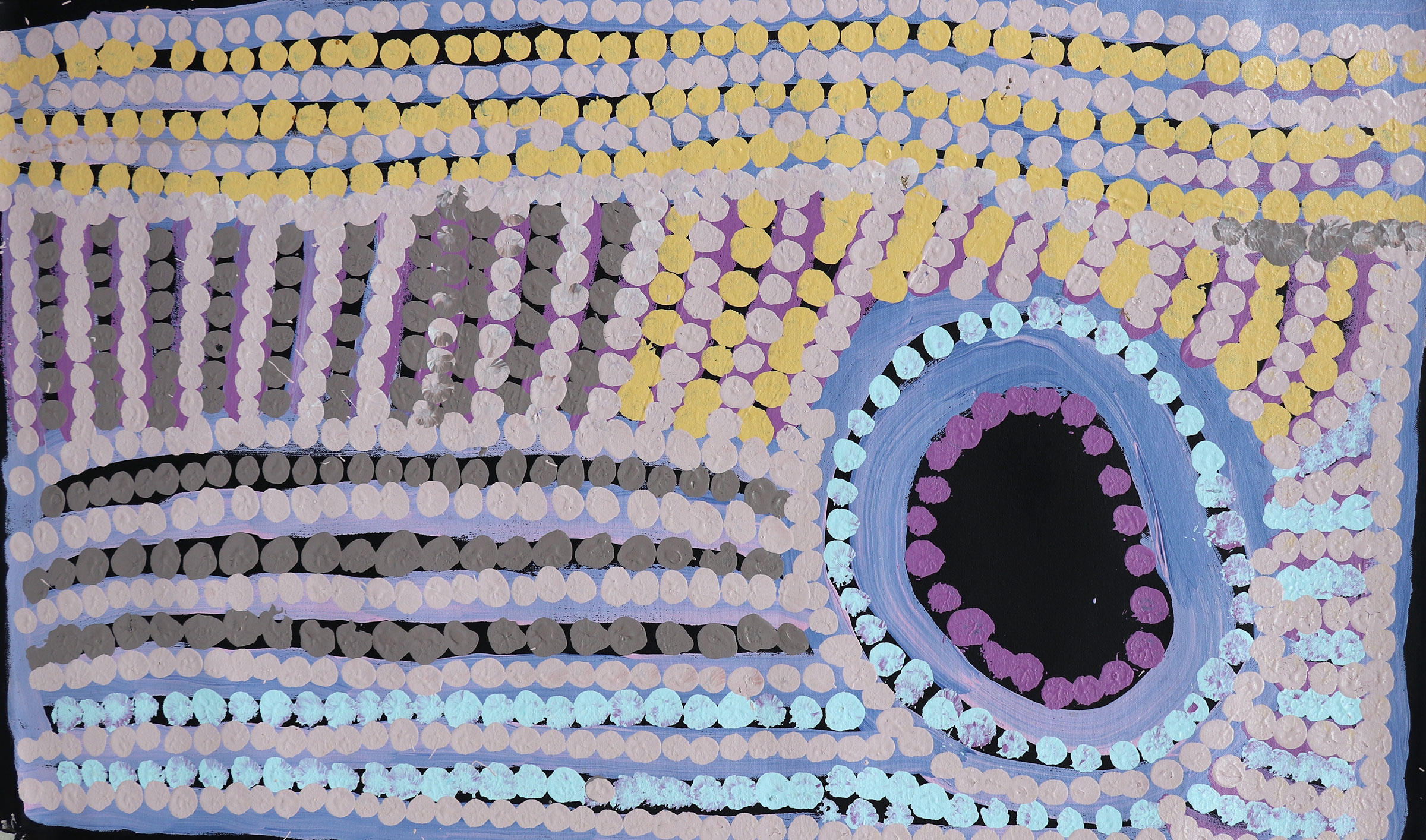

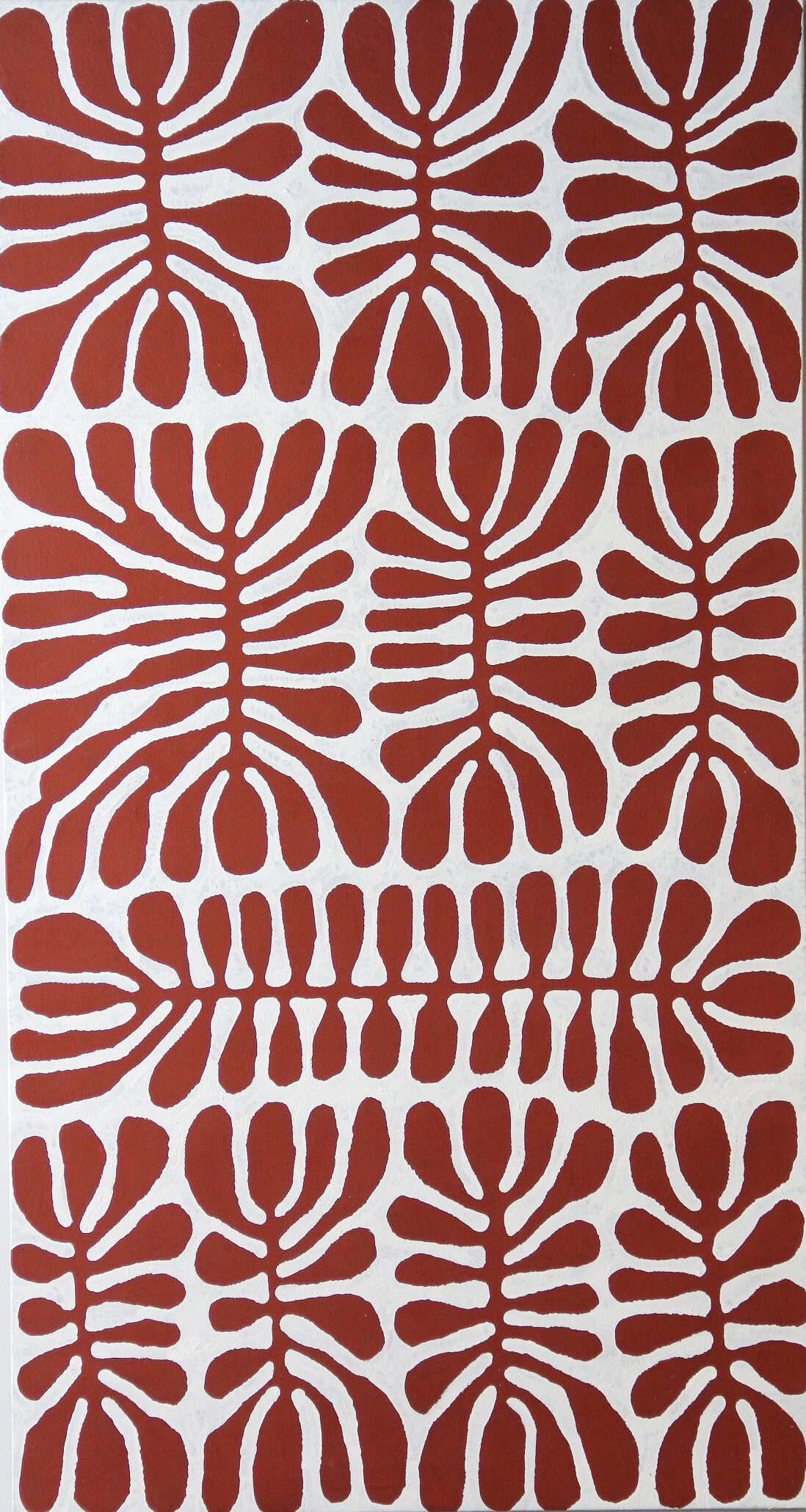

長年注目を集めてきたベテラン女性画家の一人である。

コミュニティ内でも長老的な役割を担う作者の描くテーマは常に「マイ・カントリー(我が故郷)」。自らが強い想いを寄せる大地には実に様々な物語が存在するのだ。

幼少のころは家族とともに、大地を移動しながら狩猟採集生活をしていた。それゆえ、今こそ電化製品が完備する居住区で暮らしながらも毎日好んで狩りへ出掛けて行ったという。

自らが生まれ育った故郷をダイナミックに描く力強い独創的な図案は多くのファンを唸らせ、オーストラリア国内はもとより海外のコレクターたちも作品に胸を躍らす。

西洋美術から一番かけ離れた環境で暮らすはずの作者の先天的な美的センスには誰もが目を見張るのは当然のことであろう。

2019年 老衰のため永眠

コレクション:

British Museum

National Gallery of Victoria Collection

Patrick Corrigan Collection

W & V McGeoch Collection

Sir Charles Gairdner Collection