2000年に初めて筆をとった時、ミニーはすでに80歳を超えていたという。

ミニー・プーラの作品には今日のアボリジニアートとして認められている点描や記号的な要素を排除していながらも「アボリジニの本質的なもの」を確実に表現しており、オーストラリア中央砂漠の芸術と国際的な現代アートとの間の完全な架け橋になっているといわれている。

斬新でダイナミックな筆づかいが特徴である作者の作品には幅広い年齢層のファンがおり、近年ではインテリアやリビング雑誌などにも数多く登場している。

2000年に初めて筆をとった時、ミニーはすでに80歳を超えていたという。

ミニー・プーラの作品には今日のアボリジニアートとして認められている点描や記号的な要素を排除していながらも「アボリジニの本質的なもの」を確実に表現しており、オーストラリア中央砂漠の芸術と国際的な現代アートとの間の完全な架け橋になっているといわれている。

斬新でダイナミックな筆づかいが特徴である作者の作品には幅広い年齢層のファンがおり、近年ではインテリアやリビング雑誌などにも数多く登場している。

作者の出生記録は定かではないが恐らく1930年ごろに生まれたのではないかと言われている。白人社会と初めて接触をしたのが27歳になったとき。それまでは家族とともに居住区で暮らしていた。

1997年ごろから本格的に絵画制作を始める。力強いパワフルな作品に多くの注目が集まり、たちまちメジャー画家の仲間入りとなった。1998年には早々にポーランド・ワルシャワにてグループ展に出展しその後は各地で個展を開催。いまや個人コレクターも世界中に存在する。

1957年、中央砂漠にあるハーフツ・ブラフ居住区で生まれる。

アボリジニ絵画ムーブメントが始まった1971年は当初は男性のみがキャンバスに描くことを許されており女性が独自のストーリーを描けるようになったのはその20年後のことである。

その女性たちの絵画制作がスタートし始めたときの初期の女性画家であった作者は独自のスタイルで注目を集め、豪州各地で多くの展示会が開催された。

アボリジニアーティストの巨匠、ミニー・プーラの4女として1957年にユトーピアで生まれる。そして著名画家であるバーバラ・ウィアを姉に持つ作者は、幼い頃から絵画制作という環境が身近にあったことから自分も絵を描くことには常に興味を抱いていたという。

本格的に制作を始めたのは8年ほど前からで斬新な画法とポップな色使いが特に若い世代から支持され、最近ではインテリア雑誌などにもしばしば登場する人気ぶりだ。

アボリジニの女性は儀式に参加をする際に、自分たちの身体に描かれる部族古来の模様の意味を記憶し、それをビジュアルな言語として読み解き、次の世代に確実に伝承していくというアボリジニの社会においてとても重要な伝承文化を現在においても継続している。

1950年代の後半に豪州中央砂漠のアボリジニ居住区・ハースツブラフで生まれ育ち著名な男性画家、ターキー・タルソンの妹でもある。

アボリジニの女性の中ではとりわけ早い時期から絵画制作活動を開始しており、1987年にイギリスにおいて初の海外グループ展に出展しその後は国内の美術展にも多数出展している。

均一で丁寧に描かれる点描が人気でユニークな色彩や面白い構図にも注目を集めている。

作者は70代になる居住区ではシニア的存在。明るくポップな色使いに人気が高く現在、ユゥエンダムゥコミュニティがいま、最もプロモーションを心がけている注目の女性画家だ。

作者は1937年ごろに生まれ、中央砂漠で1971年に始まったアクリル絵の具においての絵画制作活動ではいち早く絵筆を握ったベテラン女性画家の一人である。豪州国内では個展・グループ展が頻繁に開催される人気作家だ。

自分がおよそ8歳(推定)の頃に初めて白人社会に触れ大きな衝撃を受けたという。

その後はオーストラリア政府の政策によりキリスト教に改宗させられミッションスクールへ通ったが、そのキリスト教の影響が現在の生活にも多く反映されており自分自身「私はアボリジニでありながらもクリスチャンとして生きている」と断言するユニークな存在だ。

作者は80代になる高齢女性で居住区の中では賢者として大変敬われているという。また、人なつこい愛嬌たっぷりの人柄から年齢を問わず多くの仲間たちからも信頼が厚い。

絵を描くことがたまらなく好きだという作者。居住区内にあるアートセンターでは一日中黙々と作品制作に集中しているそうだ。

普段、最寄りの街から400キロ離れる居住区で長年暮らす作者は美術館で絵画鑑賞することもなければアートマガジンを読むこともない。

そんな彼女から生まれるオリジナルで独創的な図柄、高齢であるのに見事に描かれる点描など多くの人々を魅了する要素がたくさんあることからファンからの支持は厚い。

1945年ごろアリススプリングスの北東ユトーピアに生まれた女性。アボリジニの母とアイルランド人の父を持つ彼女は両文化の特徴が上手く調和されたユニークな性格の持ち主である。

1950 年代に、オーストラリア政府が行った政策により彼女は9歳のときに無理やり両親のもとから引き離されてアリススプリングス・ダーウィン・ブリスベンなど次々と違う白人家庭のもとへと引き取られていった。そうしているうちに、自分の言語もだんだんと忘れていきいつのまにか白人社会へと染まっていったのである。だが、心の片隅にはいつも“自分の故郷ユトーピアへ帰りたい”という気持ちが強くあったため、1970年代はじめに自分の意志で再び戻って行ったという。

しかし自分の本来の言語である“アマチャラ語”をほとんど覚えていなかった彼女は、故郷へ帰っても誰ともコミュニケーションが取れずにいたが、その彼女の幼い頃を鮮明に覚えていたのが現在オーストララリアで最も偉大なアーティストであるエミリーであったのだった。

それからというものの、彼女は再びアマチャラ語を学び直しユトーピアにもたびたび訪れるようになりエミリーとの日常の強い接触、また彼女の画家としての才能に大きな影響を受け自分自身も画家として活動し始めたのが1990年ごろであった。

現在、アボリジニ社会と白人社会との狭間に立った彼女の描く独創的なスタイルには大きな注目が集められ、オーストラリア国内はもとより海外でもその評価は高い。

1996年には日本のメディアにも登場し(NHK教育『日曜美術館』)広大な赤い大地で描かれるアボリジナルアートダイナミックに表現し視聴者から大きな反響を呼んだ。それに続いて2001年にTBS『世界ウルルン滞在記』にも主役として出演し、日本における彼女のアボリジニ画家としての存在を更に大きなものとした。

2001年、読売新聞社主催であった日本で初のオーストラリア先住民アボリジナルアート全国巡回展においては11月に福島県いわき市立美術館より特別ゲストとして招待を受け来日をしている。その際にはアイヌ刺繍家で著名な宇梶静江さんとの対談も行い同じ先住民として現在抱えている問題点などを談義し地元マスコミに大きく取り上げられた。

2002年8月には小豆島で開催された豪州アウトバックのイベントにも特別ゲストとして招かれ再来日をしている。

部族間では長老的存在である作者は口数は少なく、常に静かに黙って大地を見つめている。

コレクション:

オーストラリア国立美術館

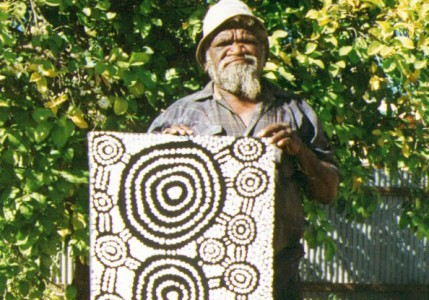

ドクター・ジョージ・チャパチャリは西オーストラリアギブソン砂漠の南西部・ジュピターウェルで生まれ育つ。彼とその家族が初めてブッシュから白人文明社会へ出たのは1964年(まだ40年前)のことであった。

成人儀礼(割礼)を済ませ知識も豊富な彼は、部族の中では“メディスィンマン”(ブッシュで採れる薬草について詳しい者)と呼ばれていたことからドクター・ジョージと名付けられたという。

主な作品には“ティンガリサイクル”という、長い間ピンタピ族間の男性の儀礼に関する秘密を描く。大地と自分たちが過去・現在・未来へとずっとつながっていくための大切な約束ごとでもあるという。

1999年にアメリカ・ニューヨークにおいてグループ展出展

アボリジニアーティストの巨匠、ミニー・プーラを祖母に、そしてバーバラ・ウィアを母に持つ作者は幼い頃から絵画制作という環境が身近にあったことから自分も絵を描くことには常に興味を抱いていたという。

また、絵を描くことで自分と先祖のコネクションを強く感じるというとてもスピリチュアルな女性である。

本格的に制作を始めたのは2002年頃からになるだろうか。斬新なる色使い・筆づかいが特に抽象画ファン層から支持され、最近ではインテリア雑誌などにもしばしば登場する人気ぶりだ。

作者は自分がアボリジニと白人の混血であるということから尚更自分自身の先住民としてのアイデンティティーを探していこうと、積極的に部族の儀式へ参加をしているという。

現在は家族とともにアリススプリングスで暮らし絵画制作に励んでいる。

作者は実の父親のカントリー(豪州中央砂漠北東)にまつわるストーリーを主に描く。モダンな色使いと筆のタッチが人気で、近年では豪州のインテリア雑誌に取り上げられる頻度も多い。

日本にも作者のファンが根強く存在している。

作者は1945年ごろ中央砂漠のATNANGKEREで生まれ、オーストラリア政府が定めたユトーピアという居住区へ強制移動させられるまではアボリジニ古来の伝統的な暮らしをずっと続けていたといわれている。

1980年代後半に政府が作者の生まれ故郷であるユトーピアの女性たちに経済的自立とアボリジニのアイデンティティを取り戻すことを理由に、バティック(ろうけつ染め)制作に力を注ぎ、インドネシアに多数その技術を学びに行かせた。その中心的存在であった作者はその中でもひときわ高い芸術性を持っておりこのバティックプロジェクトを大成功に導いた画家の一人である。

1990年からは海外でのプロモーションが多く行われたころから現地へたびたび招聘されるようになり、これまでにもアイルランド・ロンドン・シンガポール・NY・インドでそれぞれ個展のために訪問している。2008年には大阪国立国際美術館で行われた過去最大規模のアボリジニアート展(エミリー・ウングワレー展)の開会式にオフィシャルゲストとしても招かれ初来日。メディアからもひときわ多くの注目を浴びた。

当時、雪の舞う大阪でひとりはしゃいでいた砂漠生まれの作者の姿がとても印象的であった。